Une campagne photographique dans l’Eure

Jac Fol: Quel est le contexte de cette commande photographique contemporaine ?

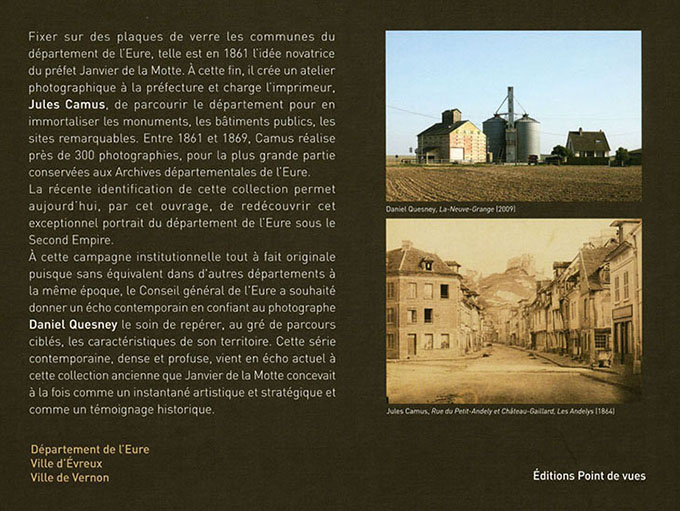

Didier Mouchel: Elle fait suite à la découverte d’un fonds photographique ancien, aux archives départementales de l’Eure, identifié comme une campagne photographique, menée dans ce département, dans les années 1860. Cette campagne ne montrait pas seulement des monuments historiques (c’est-à-dire les églises et les châteaux), mais aussi un certain nombre de vues urbaines de village, de maisons, d’écoles, toutes ces réalisations modernes, jugées positives à l’époque du Second Empire. A partir de cet ensemble de photographies documentaires tout à fait intéressant, il m’a semblé opportun alors de proposer cette exposition, à deux musées de l’Eure, à Evreux et à Vernon, à l’occasion du festival Normandie impressionniste qui se profilait à l’horizon. Et comme à chaque fois que je monte un projet qui concerne la photographie ancienne, j’essaie de lui donner un volet contemporain, il paraissait intéressant de proposer en regard, une campagne photographique d’aujourd’hui sur le thème du paysage urbain.

Je connais Daniel Quesney depuis plusieurs d’années, on a déjà collaboré ensemble. On avait même déjà réfléchis à un projet sur cette question de l’identité du territoire : qu’est ce qui fait l’identité d’un territoire ? Quels en sont les marqueurs caractéristiques? Daniel avait déjà travaillé, à l’occasion d’une autre commande photographique, sur le thème de l’arbre1 et avait pour lui-même photographié des sites, des petites mairies…

Daniel Quesney: C’est vrai. J’avais photographié des éléments qui pouvaient paraître exotiques à un regard extérieur, c’est-à-dire à la fois familiers dans leur fonction et en même temps porteurs de caractéristiques spécifiques à ce territoire.

D.M : Daniel a vite remarqué que c’est un département structuré par plusieurs rivières. Il s’est alors intéressé aux vallées et à l’organisation même du territoire, à la succession ou la localisation des villes à l’intérieur du département.

D.Q: J’avais en effet besoin pour travailler de définir le temps qu’il faudrait pour aller un peu partout, l’idée était de couvrir la totalité du département. Pour cela, il me fallait le découper en entités territoriales que je pourrai parcourir en une journée. On retrouve alors les vallées, à parcourir dans les deux sens pour avoir des lumières qui viennent d’un coté le matin et de l’autre le soir, car le paysage apparait plus ou moins en fonction de la lumière, et des plateaux à quadriller au mieux entre ces vallées. J’ai alors défini 16 circuits correspondant à autant d’entités territoriales qui me semblaient cohérentes.

D.M: C’est une méthode assez efficace au final, présenter une liste de 16 entités paysagères avec des noms connus et facilement repérables parle beaucoup aux élus et à leurs administrés. C’est plutôt rassurant de savoir que tu ne vas pas faire des photos comme ça, n’importe où, mais qu’il y a une organisation derrière. Cette liste a d’ailleurs été reprise dans le catalogue et le dossier de presse de Normandie Impressionnistes ! C’est plaisant, il y a la séduction de la liste et des noms qui évoquent des rivières, des villes, des vallées etc…

1 “Les vieux arbres de la Normandie, Henri Gadeau de Kerville photographe”, texte par Didier Mouchel, éditions Point de vues, Rouen-Bonsecours, 2004.

J.F: Mais c’était inventé de ta part?

D.Q: C’était inventé. J’ai pris une carte et j’y ai tracé des parcours qui me semblaient possibles, en fonction de ce que je connaissais du territoire.

J.F: Peut-on superposer ces parcours et les territoires politiques réels ?

D.Q: Je suis souvent parti des villes qui sont des centres et le changement de territoire correspond au basculement dans la zone d’influence d’une autre ville. Le tout étant historiquement très dépendant des cours d’eaux et des grandes voies de circulation.

J.F: Quel était l’objectif? Fallait-il rendre compte du territoire?

D.Q: Il fallait d’abord essayer d’aller partout comme en reconnaissance.

D.M: S’il n’est pas possible d’être exhaustif en la matière, il fallait rendre compte du territoire à partir d’une démarche personnelle. Il s’agissait aussi de montrer l’aspect chronologique du paysage en soulignant les stratifications, les évolutions…

D.Q: Il y a aussi la volonté d’alimenter la réflexion à propos de l’identité territoriale. Avec l’expérience de l’Observatoire photographique du paysage, auquel j’ai participé, je m’étais rendu compte que la représentation que l’on a d’un territoire est largement imaginaire. Cette image s’ancre dans un paysage qui parfois n’existe plus, ou même n’a jamais existé.

La photographie permet de renvoyer à l’habitant, aux acteurs d’un territoire, une image plus réelle, sans hiérarchisation. Cette remise en question ne vise pas à déstabiliser, mais à ce que les éléments qui constituent vraiment les paysages soient pris en compte dans la relation fondatrice que nous entretenons avec les paysages.

Prenons comme exemple la construction pavillonnaire. Celle-ci instrumentalise de supposées caractéristiques identitaires pour aboutir à des constructions d’une pauvreté architecturale confondante, des simulacres de maisons locales.

J.F: C’est donc une préoccupation importante dans ton travail?

D.Q: Bien sûr. L’Observatoire avait pour mission de sensibiliser à ces modifications, à ces nouveautés paysagères, s’inspirer de la réalité du territoire, et non d’un imaginaire faussé.

Il ne s’agit pas d’un regard critique, ou négatif, bien au contraire, il s’agit de prendre en compte la complexité du paysage. Celui qui nous entoure en Normandie est largement issu de l’agriculture industrielle et pourtant c’est celui qui nous est devenu familier. C’est le paysage de tous les jours, celui qui est vécu et non celui qui est rêvé.

J.F: En l’occurrence, peut-être que certaines vues sont plus parlantes que d’autres, mais c’est l’ensemble des vues qui s’approchent de cet objectif là et qui permettront aux habitants d’avoir un autre regard sur leur paysage.

D.Q: On dit souvent que la photographie participe beaucoup à la construction du paysage. Elle étend la vision qu’on en a, elle nous ouvre à des paysages qu’on ne considérait pas.

Ensuite, il y a des critères esthétiques comme dans l’article de Télérama “Halte à la France moche” (n°3135, semaine du 13 au 19 février 2010). On ne considère pas toujours comme moche ces villes chaos, ces villes spectaculaires. C’est moche selon certains critères, mais c’est aussi familier, vécu et donc participant de notre culture des paysages, c’est cette imbrication qui produit la complexité. C’est de cette confusion dont il est question, faire la part des choses avec l’aide de la photographie.

Le paysage est dynamique, il bouge, se modifie en permanence. On aimerait pouvoir le stabiliser car cela serait rassurant, c’est un référent nécessaire. Ces transformations incessantes du paysage créent des peurs, des nostalgies. Il y a des choses qui disparaissent, des choses auxquelles on était attaché qu’on ne voit plus, mais il y a aussi de nouveaux univers familier qui se constituent, qui nous appartiennent et qui nous fondent eux aussi.

J.F: Je reviens un petit peu sur la commande. Que signifie-t-elle matériellement? Par exemple, vis-à-vis du fonds ancien… Il ne s’agit pas d’une actualisation, mais d’une mise en perspective contemporaine…

D.M: Il ne s’agissait pas de retourner sur les lieux des photos anciennes pour de la reconstitution. C’était plutôt la question d’identité qui nous préoccupait. Peut-être que le mot «identité» n’a pas de sens d’ailleurs, il est trop fort, le juste terme serait plutôt «caractéristique d’un territoire».

Comme le disait Daniel, le territoire n’est pas quelque chose de figé, alors ce qui est intéressant à montrer par la photographie, c’est sa transformation. En bien ou en mal. Il faut montrer que, contrairement à un tableau, le paysage est vivant, qu’il rassemble des activités humaines se déroulant dans un certain temps. La photographie permet de représenter cette échelle chronologique, de la concentrer dans l’image. On a d’ailleurs beaucoup reproché à la photographie depuis les années 1980 de s’intéresser à ce chaos ordinaire, à ces paysages sans qualité.

J.F: Mais, dans ce cas, est-ce la reconduction qui vous a mis sur la piste?

D.Q: Il est vrai que j’ai beaucoup travaillé sur la reconduction, c’est à dire sur la reprise de vue à l’identique de photos anciennes pour faire apparaître, on pourrait dire de façon scientifique, les transformations des paysages. Ce travail de reconduction assez conséquent que j’ai effectué ces dernières années sur des grandes villes ou des régions, m’a fait découvrir celui des photographes de cartes postales du début du XXe siècle. Ils ont fait non seulement un véritable état de lieux de la France tel qu’il n’a jamais été fait depuis, mais il ont aussi et surtout porté un regard photographique d’une apparente simplicité sur leur monde, très direct et familier. Ces images témoignent aussi d’une maitrise technique, d’une opiniâtreté, d’une grande exigence esthétique.

Petit à petit, ces images m’imprégnant, j’ai eu besoin de savoir si je pouvais avoir une attitude similaire vis à vis du paysage actuel. La production des cartes postales étaient motivée selon deux critères importants: un, fonctionnel, qui consiste à photographier tout les lieux habités car ils correspondent à une clientèle potentielle, et un autre, sensible et artistique liée à une représentation spécifiquement naturaliste de ces lieux.

Didier est intervenu à ce moment là, et on s’est demandé pourquoi je n’appliquerai pas ces critères esthétiques et documentaires dans une production contemporaine et que je ne laisserai pas les cartes postales anciennes de coté pour un temps……

D.M: Oui, on parlait tout à l’heure des photographes qui s’intéressaient aux paysages ordinaires, à quelque chose qu’on n’a pas l’habitude de regarder. Cela me paraissait une très bonne contrainte que d’aller sur le terrain avec une carte postale et de s’obliger à regarder quelque chose qu’on aurait pas imaginé regarder et de le photographier. C’est pour cela que je me suis intéressé au travail de Daniel.

Mais pour s’éloigner de la reconduction et de ce qu’elle pourrait impliquer de nostalgique, on enlève la carte postale. On reste alors dans la même disposition d’esprit et on commence à travailler avec un ressenti sensible particulier sur le territoire.

D.Q: Effectivement, il ne s’agit pas d’une imitation de ce qu’auraient pu faire les photographes de l’époque, mais de s’inscrire dans une démarche et de retrouver des attitudes photographiques originales pour les mettre en oeuvre aujourd’hui.

J.F: Est-ce que cette démarche est descriptible?

D.Q: Oui en partie. Par exemple, on sait qu’ils photographiaient presque chaque maison, ou du moins chaque rue, chaque carrefour, chaque commerce. Les commerces étaient généralement les commanditaires dans les petits bourgs.

On sent aussi qu’ils viennent de loin, qu’ils ne connaissent pas les lieux. Il y a des personnages dans les photos parce qu’il y a un photographe et que c’est un petit événement. C’est un phénomène qu’on ne voit plus du tout maintenant évidemment. Moi, mes photos sont vides de curieux car plus personne ne vient voir le photographe et les rues sont, aujourd’hui, plus fréquentées par les voitures que par les passants.

Ces opérateurs enregistrent tout avec naturel et sympathie, ils ne portent pas de regard critique. Ils photographient tout, le château d’eau, la mairie, l’église, la poste toute neuve, la rue, parce qu’ils sont en accord avec les choses qui les entourent, les anciennes comme les récentes. Nous avons davantage de difficultés à photographier naturellement une chose récente.

J.F: Mais est-ce en raison d’une rentabilité possible de ce qu’ils ont photographié? Quelle est leur relation au réel?

D.Q: C’est plus que ça. Il y a effectivement un rapport commercial, lié au fait que quelqu’un soit intéressé par la carte pour l’envoyer et montrer à son correspondant son lieu de vie. Mais, c’est aussi parce que c’est leur monde et ils l’acceptent avec curiosité et bonhommie. Ce regard participe d’un monde en construction et ce monde leur paraît ordonné et cohérent. Nous sommes avant la guerre de 1914-1918.

J.F: Ainsi l’objet architectural est l’objet de la photo, et l’image de cette construction humaine est elle-même l’objet d’un commerce…

D.Q: Exactement, c’est sa large diffusion. Et ça suppose, de la part des utilisateurs de ces cartes postales, que la distance par rapport à ce qui est photographié n’est pas la même qu’aujourd’hui. Faire remonter cette relation au monde est l’un des aspects du projet.

D.M: Aujourd’hui on est beaucoup plus critique vis à vis du paysage et des productions humaines. Mais dans les deux cas, la photographie est un outil utile de description grâce à la position singulière d’un opérateur. A cette époque, c’était le commerce de la carte postale, aujourd’hui, c’est tout un courant de la photographie documentaire artistique qui pousse très loin ces enjeux.

D.Q: Ils assumaient leur modernité alors qu’elle nous apparaît toujours plus complexe… Pour garder une relation positive et identitaire au territoire, il faut prendre cela en compte.

De plus, si la France est considérée comme une entité territoriale, cette entité n’est pas paysagère, il y en a de plus petites qui s’y fondent. Il y a l’Eure et dans l’Eure, il y a d’autres entités territoriales. Les territoires se fondent-il sur les paysages? Quelle est l’échelle? A quoi se réfère-t-on? Quels sont les indices qui permettent de définir ce qui est du domaine du sensible, voir du sentiment (pour ne pas dire de l’impression)?… Cela pose aussi la question de l’introduction dans notre univers visuel quotidien d’éléments qui mènent à sa standardisation, je pense aux centres commerciaux mais aussi au mobilier urbain.

Les photos contemporaines proposent une nouvelle hypothèse de paysage. S’organise devant nous un espace déterminé par des objets et une lumière, nous l’enregistrons photographiquement, et il devient une image plane. Cette hypothèse de paysage est alors présentée et plus ou moins intégrée. On y découvre des choses. C’est la même fonction qu’on décrivait tout à l’heure sur l’identité. Il y a une identification, une reconnaissance, des rejets. La construction du paysage renvoie immédiatement à une dimension esthétique. Il ne faut pas perdre de vue que cette hypothèse de paysage est datée. Il n’y a pas que le paysage qui bouge, sa représentation, elle aussi, est liée à l’air du temps.

J.F: Il y avait quelque chose que tu mentionnais Daniel, qui me permet de revenir un peu sur la commande et peut-être au-delà… C’était une phrase de Claude Lévi-Strauss qui énonçait qu’une mauvaise mémoire est présentée comme une carence d’identité, c’est à dire, entre autres, la liberté de s’oublier…

D.Q: Exactement. C’est-à-dire que sans mémoire, il y a une carence identitaire ou un défaut, tu perds tes repères. Et c’est en même temps bien commode, car cela donne comme une sorte de légèreté, de liberté…

J.F: Et la photographie dans cette histoire là ?

D.Q: Elle est un constat par définition, elle enregistre, alors elle nous renvoie à nos confusions, à notre imaginaire comme problème. Il est possible de s’imaginer le territoire comme il n’est pas, mais comme on voudrait qu’il soit ou simplement comme on le rêve. On est alors libre, mais seulement dans sa tête.

Cette tentative de faire l’économie du réel est un phénomène que l’ont peut étendre à une partie de la photographie contemporaine, dont l’esthétique se veut internationale… un paradoxe, ou plutôt un contresens.

D.M: Elle est une forme, mais elle a perdu le lien avec son sujet.

J.F: Elle reste quand même volontairement spectaculaire.

D.Q: C’est parce qu’il s’agit d’une performance.

J.F: Oui, l’idée n’est pas de rendre compte du réel, mais de rendre compte d’un élément dans le réel qui fait spectacle. C’est très proche de cette bande dessinée pour enfants «Chercher Charlie». Non pas qu’on cherche Charlie, mais il y a une telle multiplicité des choses… Finalement c’est une sur-définition de la photographie, non pas comme sens, mais comme quantité de signes.

D.Q: Je ne suis pas sûr, car au contraire la qualité de ces images c’est de simplifier les choses et de les rendre lisses. Elles présupposent pratiquement tout, c’est une fabrication qui vise à être autonome.

J.F: Elles sont simplifiées du point de vue du sens, mais pas du point de vue du signe. Elles contiennent une quantité très importante de signes qui dit un sens relativement unique, qui s’apparente souvent à une anecdote. Dans les cas un peu refermés que l’on évoquait, l’interprétation précède largement la proposition, dans l’autre cas, l’interprétation a un objectif de connaissance, elle reste ouverte.

D.Q: Il faut avoir le moins d’a priori possible, même si ça n’est jamais évident, j’essaie d’être le plus photographique possible, c’est à dire de servir au mieux le système d’enregistrement photographique, son autonomie, d’être un opérateur. Faire apparaître un détail que l’on n’avait pas vu est une des caractéristiques photographiques. C’est le fameux blow up. C’est quelque chose qui est enregistré dans l’image mais que l’on ne découvre que progressivement, en faisant un grand tirage par exemple, ou bien avec le temps, qui remonte avec le temps, quand nous sommes en état de l’accepter.

D.M: Cela rejoint également le punctum de Barthes: qu’est-ce que tu vas projeter de toi dans l’image qui va te procurer un plaisir, un souvenir.

D.Q: Chez Barthes, l’affectif est bien en jeu mais l’image est comme au service de l’imaginaire d’un spectateur, il n’y est pas trop question d’une remise en question de cette imaginaire. La fonction n’est pas la même.

D.M: Peut-être peut-on parler des cartes postales et des questions d’échelle, de paysage. L’une des caractéristiques du travail de Daniel, qui s’intéresse beaucoup au paysage urbain, est qu’il travaille sur les différentes échelles depuis le portrait de maison jusqu’à la vue très large. Ca pose d’autres questions: A partir de quand y a-t-il paysage?

D.Q: Le paysage est pour moi l’espace quand lequel on vit, dans lequel on se constitue. Les intérieurs par exemple sont aussi des paysages. J’avais fait un travail sur les dessus de cheminée que je considérais comme des petits jardins un peu organisé, des lieux à la foi sacrés et ordinaires. Ce sont des paysages familiers. Les photographes travaillant sur le paysage font aussi, très souvent, des images d’intérieurs.

Le paysage participe de notre être. S’ils nous sont si nécessaires, c’est que nous sommes aussi fait des espaces dans lesquels nous évoluons. Ils nous influencent, nous forment et nous transforment tout simplement parce que nous les vivons physiquement et mentalement.

C’est d’ailleurs pourquoi je peux rencontrer certaines difficultés sur les vues générales ou les vues cavalières, prises en hauteur. Elles ont tendance à confondre l’approche du paysage et celle du territoire. La vision est un peu distante, géographique, confortable, totalisantes. Elles n’atteignent pas les niveaux plus fins du sensible, du subjectif, que comporte notre relation à l’espace. Elles sont juste nécessaires comme plan de situation. Cette distance me semble être une facilité un peu trop généralisante, d’où la nécessité de la multiplicité des images.

J.F: C’est cela finalement l’enjeu de la commande: retrouver l’échelle humaine qui se préoccupe du détail, tout en restituant l’identification d’un territoire, sans en être une reproduction…

D.Q: C’est être proche d’une vision familière. J’ai fait des vues depuis un château ou une colline, mais elles restent courante et accessibles. Je ne suis pas monté dans un ballon ni dans un hélicoptère pour faire une vue. A Ivry-la-bataille, il est possible pour les habitants d’accéder à ce point de vue. C’est un lieu de promenade.

D.M: Dans la vue panoramique ou cavalière il y est question d’effet. Elle donne à voir quelque chose qui existe à peine dans la vision humaine, elle excède l’angle de vue traditionnel. Cela renvoie à l’idée ou au concept de paysage. Devant certaines vues, on se dit «tiens c’est un paysage! » On fait référence à une culture visuelle, qui est une construction intellectuelle fondée sur l’histoire de l’art et sur l’idée de paysage. Les vues topographiques, les vues des peintres réalistes et après des impressionnistes ont construit cette idée de paysage. Le style de vue cavalière devient presque une forme type qui empêche de voir certaines caractéristiques d’un paysage. On parlait tout à l’heure de l’équilibre entre la connaissance et la forme: quand on est trop du côté de la forme, on perd la connaissance et l’identification possible. Tout l’art consiste à trouver cet équilibre.

J.F: Il y a quelque autre chose dont Daniel voulait parler, il s’agit du contemplatif. Précisément par rapport au paysage et aux photographies qui en restituent quelque chose…

D.Q: Si l’on prend appui sur le paysage pour réfléchir par exemple, on s’y retrouve. Il y un réel plaisir et même pour moi une nécessité à «dialoguer physiquement» avec des paysages familiers.

D.M: Ces genres de paysages sont même impossibles à photographier. Par définition et dans la réalité sensible.

D.Q: Oui et non. A un moment, une émotion nait d’une lumière, d’une forme. En photo, on peut capter ces choses ou ces phénomènes. On ne les fabrique pas, on les capte simplement, indirectement, parce qu’on a mis en place un dispositif pour les capter, les faire émerger.

La lumière est assez universelle, c’est un puissant vecteur de nos émotions, elle révèle les paysages comme les sentiments. Si je dis: lumière d’été, cela nous évoque à tous mille choses, souvenirs ou sensations, petites parcelles de vécu distinctes ou fondues les unes aux autres. C’est aussi, entre autre pour moi, le titre d’un film de Jean Grémillon qui m’a marqué et dont il ne me reste qu’un vague souvenir, un ton, une ambiance. Je cherche aussi à intégrer certaines lumières caractéristiques de la photographie des années 1950. D’abord parce qu’elles portent un monde, une vision de la vie différente d’aujourd’hui, et aussi parce que la lumière n’était pas uniquement utilisée pour des raisons graphiques, pour faire du noir et du blanc. Il s’agit de se ré-approprier des choses qui ont du sens à un moment donné dans l’histoire de la photographie et de les confronter à notre monde.

Je me souviens d’avoir fait une recherche il y a quelques années, sur le genre photographique que l’on appelle feuillagisme, et qui correspond à des études formelles ayant pour sujet la diversité des organisations végétales, plantes ou arbres, buissons, forêts. De telles images ont été produites par de nombreux photographes depuis les origines de la photographie. Ce sont plus que de simples études car elles témoignent la plupart du temps d’une relation forte avec la nature, entre tentatives d’organisation et acceptation d’un chaos infini. Ces images laissent entrevoir un lien profond, une nécessité pour les photographes d’interroger ces mondes, comme à la recherche d’une part secrète d’eux mêmes.

D.M: Il y a comme une nécessité, comme quelque chose d’un peu obsessionnel qui apparaît dans l’oeuvre de beaucoup de photographes de paysage.

D.Q: Oui, c’est vrai, et ces tentatives de donner forme à toutes ces choses disparates qui constituent le paysage son nécessairement sans fin. C’est en mouvement, c’est vivant, ça abouti à des inventaires, à des séries qui sont l’expression d’un besoin de comprendre ou au moins de prêter une attention curieuse a ce qui se présente à nous. Cette obsession n’a rien à voir avec des préoccupation de style ou d’identité artistique, mais ca dépend plutôt d’une façon de travailler qui laisse la possibilité au images de se faire. En photographie, on jette nos filets, on dépend du sujet et c’est pourquoi je recherche plusieurs fois les mêmes sujets, les mêmes configurations, les mêmes motifs. De plus, en numérique comme en argentique l’image ne m’apparaît vraiment que plus tard, à tête reposée comme on dit. Je crois aussi qu’il faut laisser fonctionner quelque chose qui dépasse notre réflexion. Par exemple, quand je fais plusieurs prises d’une même vue, avec d’infimes différences, la première prise est presque toujours la meilleure, après c’est de la fabrication.

Ce même phénomène un peu mystérieux, où certaines choses se ferait en dehors de notre volonté, apparaît lors des sélections d’images entre photographes (notamment lorsqu’il s’agit d’images complexes de feuillagisme) : on est toujours d’accord sur le choix des bonnes images sans pour autant pouvoir l’expliquer raisonnablement. Et ce n’est pas seulement l’effet d’une culture photographique commune, il y a dans tout cela des universaux qu’il faut aller chercher du côté du corps, de l’être physiquement relié au monde, une forme de perception directe, non réfléchie, propre à l’espèce. La photographie nous met sur la piste de ce schéma perceptif commun à chacun d’entre nous, et elle nous permet de faire la différence entre nos perceptions et nos représentations.

Daniel Quesney, photographe

Jac Fol, professeur à l’école nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais

Didier Mouchel, chef de projet photographie au Pôle Image Haute-Normandie

This entry was posted on vendredi, janvier 1st, 2010 at 12 h 00 min

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.